新型コロナウイルス感染症(以下、「新型コロナ」という)の感染拡大は第8波が懸念されていますが、一方でWithコロナとして様々な経済活動について新型コロナ感染拡大前に近づける動きが進んでいます。

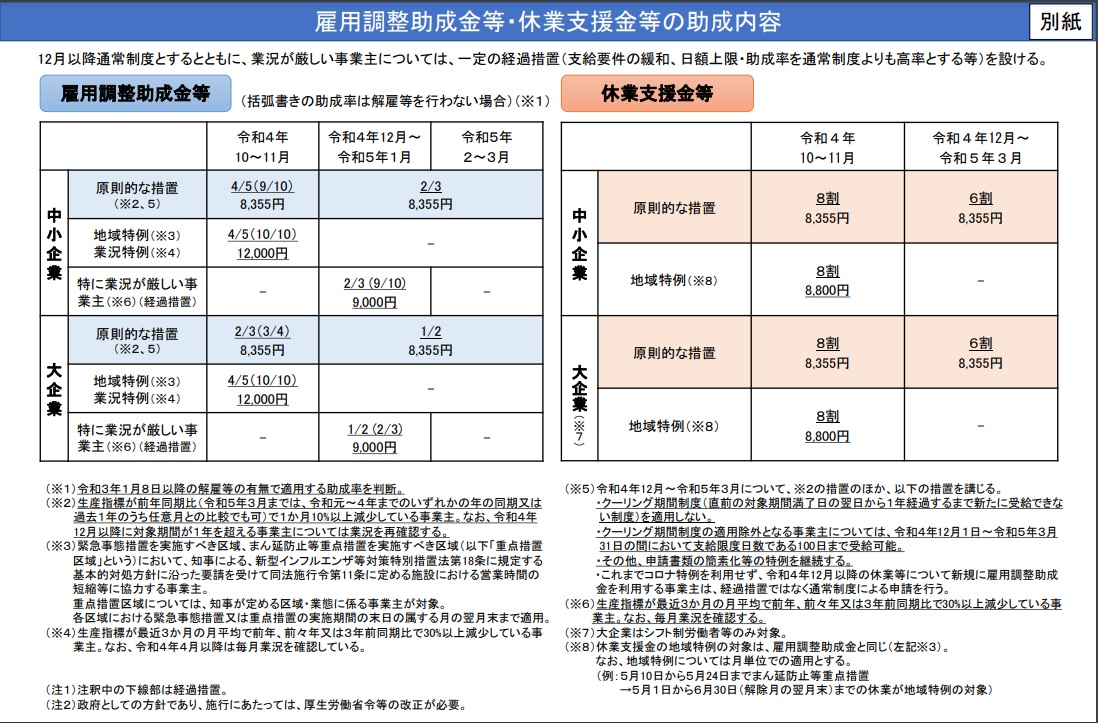

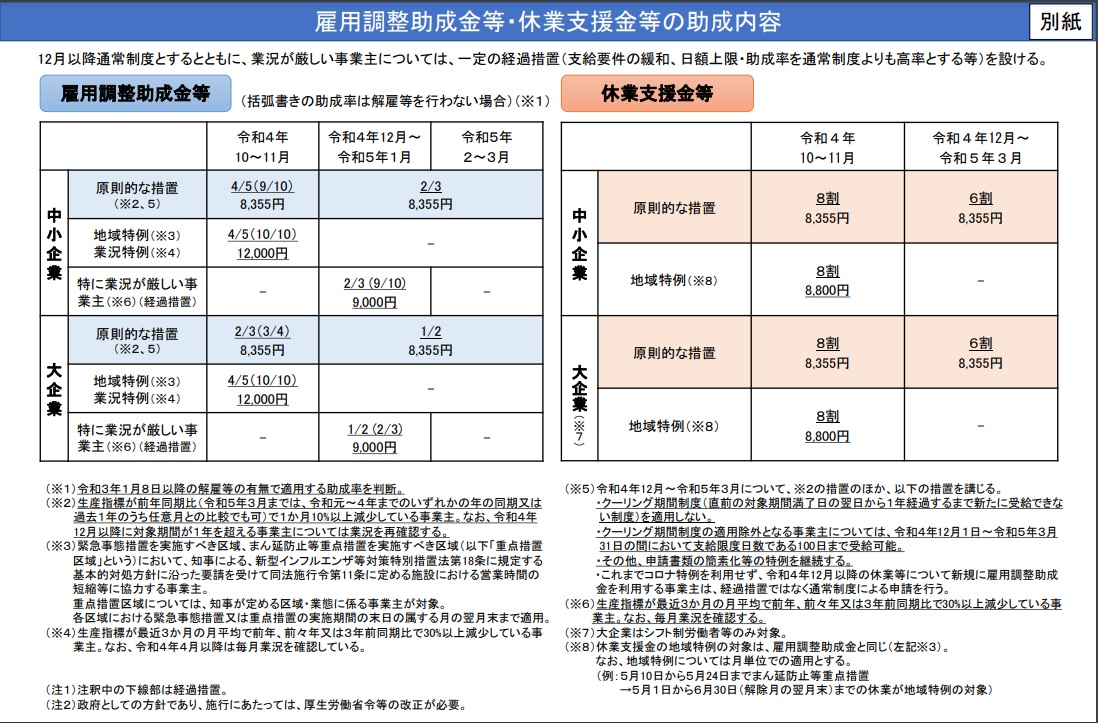

そのような背景から、多くの特例措置が設けられてきた雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金も縮小傾向となっており、先日、厚生労働省から2022年12月から2023年3月の具体的な助成内容(予定)が公開されました。

雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金の2022年12月以降の内容を確認すると、2022年12月以降は通常制度にするとともに、業況が厳しい事業主については、一定の経過措置(支給要件の緩和、日額上限・助成率を通常制度よりも高率とする等)を設けることとされています。これにより、2022年12月以降の原則的な措置における助成率は中小企業で3分の2、大企業で2分の1となり、これまでに比べ助成額のかなりの縮小となる予定です。

また、2022年2月から3月は特に業況が厳しい事業主(生産指標が最近3ヶ月の月平均で前年、前々年または3年前同期比で30%以上減少している事業主)に対する措置が廃止される予定です。

正式な発表は今後となりますが、雇用調整助成金を受給している企業は情報を確認しておくとよいでしょう。